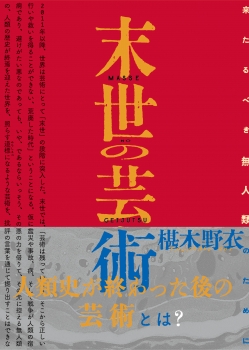

『末世の芸術 ~来たるべき無人類のために ~ 』の詳細情報

Amazonで予約する Amazonで予約する

|

タイトル |

末世の芸術 |

| サブタイトル |

来たるべき無人類のために |

| 著者 [著者区分] | 椹木野衣 [著・文・その他]

|

| 出版社 |

美術出版社 |

レーベル |

|

本体価格

(予定) |

5300円 |

シリーズ |

|

| ページ数 |

728p

|

Cコード |

0070 |

| 発売予定日 |

2025-12-09 |

ジャンル |

一般/単行本/芸術総記 |

| ISBN |

9784568105933 |

判型 |

46変形 |

| 内容紹介 |

『シミュレーショニズム』『日本・現代・美術』をはじめ、膨大な執筆活動を通じて日本の現代美術論の言説を構築してきた椹木野衣による本書は、美術のジャンル解体と新たな批評を切り拓いた『後美術論』(2015年)、3.11後、震災や災害の多い風土から「日本列島」の美術を捉え直した『震美術論』(2017年)に続く第3部であり、ウェブマガジン『ART iT』での連載「美術と時評」で書かれた15年に及ぶ批評選集である。

3.11以降、東日本大震災と福島第一原子力発電事故を起点に評論を行なってきた筆者にとって、振り返ればそれらはすべて、人類の歴史が終焉を迎えたあとの時代へ向けて投げかけられた「末世の芸術」をめぐる批評であったという。

この無人類のための芸術を見据えていた先達として、本書ではまず中原佑介、石子順造、花森安治、浅田孝、磯崎新の営みを取り上げている。ついで核/原子力をめぐる思索と制作を行う岡本太郎、飴屋法水、Chim↑Pom from Smappa!Group、また3.11により故郷を失った赤城修司や、見に行くことができない展覧会「Don’t Follow the Wind」の展開など、核災害と表現との関係についての考察を深めていく。そして本書の中心部では、1985年の日本航空墜落事故を扱った批評的戯曲『グランギニョル未来』を含め、映画作家の大林宣彦、成田亨、三上晴子、そして岡崎京子や村上春樹の小説まで、死者や声なき人々、様々な分野の人々との批評的交感を試みた。

グローバル化した世界を前提とする今日のアートに疑義を投げかけ、「真の意味でドメスティックであること」を無人類のための芸術の条件に据えた本書は、そこから日本の美術を新たな視点で立ち上げ直そうとする試みの軌跡である。

|

| 目次 |

|

| 著者略歴(椹木野衣) |

| 1962年埼玉県秩父市生まれ。美術批評家。最初の評論集に『シミュレーショニズム ハウス・ミュージックと盗用芸術』(洋泉社、1991年)、ほかに『日本・現代・美術』(新潮社、1998年)、『「爆心地」の芸術』(晶文社、2002年)、『黒い太陽と赤いカニ 岡本太郎の日本』(中央公論新社、2003年)、『戦争と万博』(美術出版社、2005年)、『反アート入門』(幻冬舎、2010年)、『アウトサイダー・アート入門』(幻冬舎、2015年)、『感性は感動しない』(世界思想社、2018年)、『パンデミックとアート 2020?2023』(左右社、2024年)など多数。キュレーションを手掛けた主な展覧会に「アノーマリー」(レントゲン藝術研究所、1992年)、「日本ゼロ年」(水戸芸術館、1999?2000年)、「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989?2019」(京都市京セラ美術館、2021年)など。『後美術論』(美術出版社、2015年)で第25回吉田秀和賞、『震美術論』(美術出版社、2017年)で平成29年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。現在、多摩美術大学教授。 |