Amazonで予約する Amazonで予約する

|

タイトル |

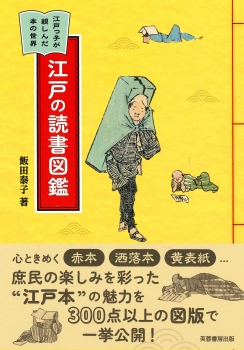

江戸の読書図鑑 |

| サブタイトル |

|

| 著者 [著者区分] | 飯田 泰子 [著・文・その他]

|

| 出版社 |

芙蓉書房出版 |

レーベル |

|

本体価格

(予定) |

2300円 |

シリーズ |

|

| ページ数 |

208p

|

Cコード |

0021 |

| 発売予定日 |

2025-11-08 |

ジャンル |

一般/単行本/日本歴史 |

| ISBN |

9784829509142 |

判型 |

A5 |

| 内容紹介 |

江戸時代、庶民の暮らしのそばにはいつも“本”があった。

子どもが夢中になる赤本や黒本、町人を笑わせた黄表紙や洒落本、知識を広めた読本や合巻、旅を彩る道中記、学びに欠かせない往来物まで――。本書『江戸の読書図鑑』は、多彩なジャンルの書物を豊富な挿絵とともに紹介し、江戸の人びとが楽しんだ読書の世界を立体的に描き出す。

そこには、弾圧を受けながらも才覚と工夫で読み手を魅了した戯作者たちの姿があり、時代を超えて人々を惹きつける物語の力が息づいている。京伝や馬琴といった人気作家の作品から、庶民の手に広まった小冊子まで、当時の出版文化を横断的にたどることで、江戸の知と遊びの豊かさが浮かび上がる。

「江戸の人びとはどんな本を読み、どのように楽しんでいたのか?」

その答えを、わかりやすく、品よくまとめた一冊。江戸文化を楽しみたい人にも、ただ“本が好き”という人にも、手に取ってほしい図鑑である。

|

| 目次 |

はじめに

序 章 江戸時代の本

■本の色々/巻物もあれば冊子もある

■本の大きさ/学問書は大きく、娯楽本は小型

■学びの本/江戸の「本屋」は専門書を商う書物問屋・書肆

■娯楽の本/庶民の楽しみを売る「絵草紙屋」

第一章 絵で読む 草双紙

■草双紙の変遷

その一/始まりは赤本 建前は童の絵本

その二/大人の娯楽、黒本・青本が登場

その三/青本の発展形、黄表紙・合巻の時代

◆黄表紙は江戸の漫画、挿絵・本文は一心同体

◆魁は『金々先生栄花夢』作者は侍・絵師の二刀流

◆若きエース北尾政演参上!『御存商売物』で戯作界を席巻

◆作者京伝、絵師政演の大ヒット作『江戸生艶気樺焼』

◆絵師北尾政演vsエース作者

その一/朋誠堂喜三二は文壇を牽引した、当代一の文化人

その二/狂言師でもあった町人出身の筆頭、芝全交

◆作者山東京伝の相棒絵師たち

その一/流派の祖、北尾重政は政演の師匠

その二/役者絵の巨匠、歌川豊国

その三/美人画の大御所、喜多川歌麿

その四/のちの葛飾北斎、勝川春朗

◆黄表紙を牽引する大手板元

その一/出版業界の風雲児、蔦屋重三郎

その二/蔦屋の良きライバル、鶴屋喜右衛門

◆薄い冊子の黄表紙を束ねて綴じた合巻、シリーズ化した大長編もある

◆名だたる合巻作者

その一/黄表紙から転じた山東京伝

その二/道中案内は十返舎一九にお任せあれ

◇コラム 勘違い男のトレードマーク

◇コラム 商家が金主の景物本は顧客への景品

◇コラム なぜか売薬が人気、戯作者の副業

第二章 絵で遊ぶ 絵本・おもちゃ絵

■大人が楽しむ絵本の色々

◆狂歌絵本

その一/江戸時代の狂歌師総出演の狂歌絵本・古今狂歌袋

その二/「北斎」を名乗った初の本格的絵本

その三/名所絵の広重も描いた狂歌絵本

◆発想が勝負の物合

その一/お宝を持ち寄って競う宝合

その二/文人の集いで生まれた手拭合

◆京伝の本領発揮・見立の絵本

その一/見た目が似ている『絵兄弟』

その二/江戸の文字絵百科『奇妙図彙』

その三/小紋柄の図案集『小紋裁』

その四/図解百科に構成した『小紋新法』

その五/謎の人物・木の屑坊作『新形紺名紋帳』

■親子で遊べる「おもちゃ絵」

◆バカバカしさに呆れながら面白がる「判じ絵」

◆心に念じた絵を言い当てる「目付絵」

◆ルールは同じ、今に伝わる「絵双六」

◇コラム 古の「職人歌合」が江戸期に復活

第三章 色町・芝居町に遊ぶ 細見・洒落本・評判記

■廓遊びに芝居見物、「悪所」通いの案内書

◆見世情報満載の吉原細見

その一/吉原の道標は横長の小本に始まる

その二/吉原生まれの風雲児、蔦屋重三郎の参入で人気沸騰

その三/細見に必須の遊女の「格付」は値段と同義

◆色里の人間模様を覗く山東京伝の洒落本

その一/『江戸生艶気樺焼』の主役が登場『通言総籬』

その二/江戸の三大遊里、吉原・深川・品川の実態は如何に

その三/絵入り百科事典の体裁で吉原を深掘り

その四/『新造図彙』の続きを御覧じろ

◆江戸三座の全てが分かる式亭三馬の『戯場訓蒙図彙』

その一/自然現象の仕掛を見せる「天紋」の部

その二/楽屋面々の仕事場を覗く「人事」

その三/鶴・鷹・鵆が飛び、獣たちもリアルに動く

その四/化粧・髪型を知るには「肢体」の部で

◆年毎に最高位が発表される役者評判記

◆初日前に茶屋からも配る一枚刷りの楽しいチラシ、芝居の番付

◇コラム 見せしめに処罰された京伝と蔦重

◇コラム 芝居町に激震が走った天保の改革

第四章 物語を極める 読本・人情本・滑稽本

■「眺める」から「読む」物語へ

◆山東京伝の読本

その一/読本作家としてのデビュー作『忠臣水滸伝』

その二/怨念渦巻く伝奇小説『桜姫全伝曙草紙』

◆曲亭馬琴の読本

その一/流刑先の伊豆から逃亡、琉球で暴れする『椿説弓張月』

その二/読本界の巨星、馬琴のライフワーク『南総里見八犬伝』

◆人情本の元祖、為永春水の『春色梅児誉美』

◆八年がかりで京に上る弥次喜多の珍道中

◆式亭三馬の滑稽本

その一/江戸っ子の誰もが主役の『浮世風呂』

その二/芝居好きの三馬が贔屓の生態を描いた『客者評判記』

◇コラム 読本界の巨匠になった曲亭馬琴

第五章 旅の楽しみ 道中記・名所図会

■寺社参拝に湯治、江戸時代の旅はのんびりゆったり

◆持ち歩きに便利な文庫サイズの道中案内記

◆痒い所に手が届く旅の心得集『旅行用心集』

◆江戸時代の「風土記」・名所図会

その一/精緻な風景が魅力の『都名所図会』

その二/京三条から伊勢路を往く『伊勢参宮名所図会』

その三/祖父が手掛け、孫の代で実を結んだ『江戸名所図会』

◇コラム 団体で詣でる賑やかな聖地巡礼が大流行り

第六章 学びの本 節用集・往来物・訓蒙図彙

■「学び」の第一歩は文字を知ること

◆文字を学ぶ万能の教科書、節用集

◆往復書簡の見本から文章を学んだ往来物

◆商いの在り方を説く商売往来を始め、生業に応じた往来物が続々登場

◆本邦初の絵入り百科事典、訓蒙図彙

◆主題を絞った訓蒙図彙が続々誕生

◇コラム 京伝晩年の仕事は「故きを温ねて新しきを知る」考証随筆 |

| 著者略歴(飯田 泰子) |

編集者・企画集団エド代表。

江戸時代の庶民の暮らしにかかわる書籍の企画編集に携わる。

主な編著書は『江戸あきない図譜』『江戸あじわい図譜』『江戸いろざと図譜』(以上青蛙房)。『図説 江戸の暮らし事典』『江戸萬物事典』『江戸商賣絵字引』『江戸落語図鑑 落語国のいとなみ』『江戸落語図鑑2 落語国の町並み』『江戸落語図鑑3 落語国の人びと』『江戸落語事典』『図説 江戸歌舞伎事典1 芝居の世界』『図説 江戸歌舞伎事典2 役者の世界』『江戸の仕事図鑑』『江戸ペディア』『江戸の道具図鑑』『江戸のフリーランス図鑑』『落語の地図帳』(以上芙蓉書房出版)など。 |