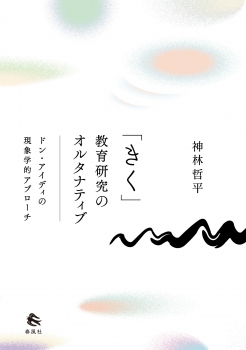

『「きく」教育研究のオルタナティブ ~ドン・アイディの現象学的アプローチ ~ 』の詳細情報

Amazonで予約する Amazonで予約する

|

タイトル |

「きく」教育研究のオルタナティブ |

| サブタイトル |

ドン・アイディの現象学的アプローチ |

| 著者 [著者区分] | 神林哲平 [著・文・その他]

|

| 出版社 |

春風社 |

レーベル |

|

本体価格

(予定) |

5000円 |

シリーズ |

|

| ページ数 |

368p

|

Cコード |

0037 |

| 発売予定日 |

2025-11-30 |

ジャンル |

一般/単行本/教育 |

| ISBN |

9784868160816 |

判型 |

A5 |

| 内容紹介 |

誰かの話、奏でられた音、自然のそよぎ、私を呼ぶ声――

教育をめぐる「きく」ことの本質や構造といった諸様相とその意義を、アメリカの哲学者ドン・アイディの現象学的聴覚論や、音声の経験に関する様々な教育者の思想を手がかりに、教育実践の各事例をもとに探究する。「きく」ことの教育に対する既存の文脈にとらわれない、多様なその意味の交錯を解き、教育に会する知覚や想像による学びのかけがえのなさを捉え直す。

|

| 目次 |

はじめに

第I部 オルタナティブとしての「きく」教育研究序説

第1章 既存のきくことの教育研究をめぐる問題

第2章 きくことの現象学的探究モデル

第3章 きくことの現象学の比較検討

第II部 ドン・アイディの現象学的聴覚論

第4章 アイディの研究歴と現象学的聴覚論の位置づけ

第5章 現象学的聴覚論の目的とアプローチ

第6章 現象学的聴覚論の諸概念

第III部 「きく」教育理論研究のオルタナティブ

第7章 意味生成、身体、原リズム――ジョン・デューイ

第8章 沈黙、内的対話、創造的営み――倉澤栄吉

第9章 原リズム、想像可変性、しみわたり――エミール・ジャック=ダルクローズ

第IV部 「きく」教育実践研究のオルタナティブ

第10章 学級歌づくり実践の作詞過程におけるきくこと

第11章 小さな哲学者たちと現象学するきくことの授業実践

第12章 文学教材におけるきく意味を考える国語科授業実践

第13章 沈黙の意味を考える授業実践

第V部 総合考察

第14章 オルタナティブとしての「きく」教育研究の理論と実践を探究する意義

註

あとがき

引用文献一覧

初出一覧

人名索引

事項索引 |

| 著者略歴(神林哲平) |

神林哲平(かんばやし・てっぺい)

1979年生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科教育基礎学専攻博士後期課程単位研究指導終了退学。修士(教育学)。早稲田大学系属早稲田実業学校初等部教諭を経て、現在、立正大学社会福祉学部子ども教育福祉学科専任講師。主な著書に『「きく」ことからの学び――友達も自分も好きになる教育をめざした20のアイディア』(文藝書房、2015年)、『音の教育がめざすものは何か――サウンド・エデュケーションの目標と評価に関する研究』(大学教育出版、2017年)がある。 |