Amazonで予約する Amazonで予約する

|

タイトル |

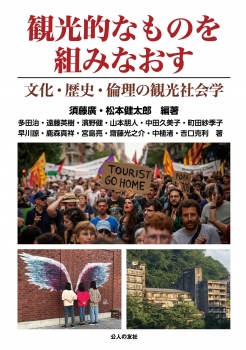

観光的なものを組みなおす |

| サブタイトル |

文化・歴史・倫理の観光社会学 |

| 著者 [著者区分] | ■須藤廣 [著・文・その他]

■松本健太郎 [著・文・その他]

■多田治 [著・文・その他]

■遠藤英樹 [著・文・その他]

■濱野健 [著・文・その他]

■山本朋人 [著・文・その他]

■中田久美子 [著・文・その他]

■町田紗季子 [著・文・その他]

■早川諒 [著・文・その他]

■鹿森真祥 [著・文・その他]

■宮島亮 [著・文・その他]

■齋藤光之介 [著・文・その他]

■中植渚 [著・文・その他]

■吉口克利 [著・文・その他]

|

| 出版社 |

公人の友社 |

レーベル |

|

本体価格

(予定) |

2800円 |

シリーズ |

|

| ページ数 |

312p

|

Cコード |

3036 |

| 発売予定日 |

2025-12-03 |

ジャンル |

専門/単行本/社会 |

| ISBN |

9784875559320 |

判型 |

A5 |

| 内容紹介 |

本書は、従来の観光研究の座標軸をずらし、理論と現実の双方から捉え直す挑戦である。

現代において、「観光」はこれまでの意味における「観光」の枠を超え、「観光的なもの」へと拡張し、社会・文化を構成する重要な要素として躍り出ている。「観光」は以前のようには、市場的な制度や労働と余暇の枠組みに回収できない広がりを見せており、観光的なフレームワークがいまや私たちの周囲の隅々にまで入り込み、世界を「観光的なもの」へと変容させている。つまり、今日の「観光」は経済・政治・テクノロジー・社会・文化・芸術といった諸領域を横断しながら、新しい関係性や価値を生成する動的な現象なのである。

本書では、観光が社会・文化・倫理を日々「組みなおす」現実を捉えるとともに、新たな観光研究の理論を模索する。

|

| 目次 |

まえがき(須藤廣)

1 「ハイパー・ポストモダン観光」という視点から

2 本書の構成

第一部 まなざしを組みなおす

第1章 現代観光における表象の重層的沈殿と攪拌—東アジアにおける近代化遺産観光表象の形成プロセスから—(須藤廣)

第2章 ツーリズムからサイトシーイングの倫理へ—マキァーネルは観光を倫理の側から読みかえた—(多田治)

第3章 観光という「希望の原理」—生の強度を形成する観光の〈遊び〉の可能性—(遠藤英樹)

第4章 観光が社会を生み出す場面—「境界オブジェクト」としての世界遺産「八幡製鐵所旧本事務所」と北九州地域の産業観光を事例として—(濱野健)

第5章 位置情報ゲームが観光に与える倫理的影響—映画『ザ・ビーチ』におけるゲーム的リアリティを考察の起点として—(松本健太郎)

第二部 つながりを組みなおす

第6章 おぞましきもの見し人は—「官民一体」の集団的忘却と不可視のダークツーリズム—(山本朋人)

第7章 LGBTQ+ALLYの観光を通してみるアクティビズム—社会運動型ツーリズムの可能性—(中田久美子)

第8章 民泊とオーバーツーリズム—スペイン・バルセロナの社会運動—(町田紗季子)

第9章 変わりゆくあいりん地区—メディアによる観光の倫理問題—(早川諒)

第三部 社会を組みなおす

第10章 地域社会における、ゆるやかな観光アクティビズム —「西東京シティロゲイン」にみるシビックプライドと地域づくりの新しいかたち—(鹿森真祥)

第11章 ファンツーリズムが連帯や熱狂をつくる—日常と非日常を往還する「参加」のプロセス—(宮島亮)

第12章 災禍とコンテンツツーリズム—石川県七尾市「西岸駅」における巡礼ノートから—(斎藤光之介)

第13章 共鳴するメディアとしてのガイド—映画『ロスト・イン・トランスレーション』をてがかりに—(中植渚)

第14章 地域を更新するクリエイティブなアクターたち—長野県上田市におけるアクターたちの実践を事例に—(吉口克利)

あとがき(松本健太郎)

執筆者紹介 |

| 著者略歴(須藤廣) |

| APU立命館アジア太平洋大学客員教授、北九州市立大学名誉教授。東京外国語大学外国語学部英米語学科卒業後、都立高校教諭を経て、法政大学大学院社会科学研究科社会学専攻修士課程修了、日本大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得満期退学。北九州市立大学文学部教授、跡見学園女子大学観光学部教授、法政大学大学院政策創造研究科教授を経て現職。専門は観光社会学、文化社会学。主な著書は、『観光化する社会——観光社会学の理論と応用』(ナカニシヤ出版、2008年)、『ツーリズムとポストモダン社会——後期近代における観光の両義性』(明石書店、2012年)、『観光社会学2.0——拡がりゆくツーリズム研究』(遠藤英樹との共著、福村出版、2018年)他、共著多数。 |

| 著者略歴(松本健太郎) |

| 専門は映像記号論・デジタルメディア論・観光コミュニケーション論。国際基督教大学卒業後、京都大学大学院に進学し博士号(人間・環境学)を取得。現在、獨協大学外国語学部教授。西安工程大学客員教授。学会としては日本記号学会理事、日本コミュニケーション学会理事・学術局長、観光学術学会理事・集会委員長を担当。単著に『ロラン・バルトにとって写真とは何か』(ナカニシヤ出版、 2014年)、『デジタル記号論——「視覚に従属する触覚」がひきよせるリアリティ』(新曜社、 2019年)がある。 |

| 著者略歴(多田治) |

| 一橋大学大学院社会学研究科教授。琉球大学法文学部助教授を経て現職。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程修了。博士(文学)。著書に『沖縄イメージの誕生』(東洋経済新報社、2004年)、『沖縄イメージを旅する』(中公新書ラクレ、2008年)、『社会学理論のエッセンス』(学文社、2011年)、『社会学理論のプラクティス』(共著、くんぷる、2017年)、『ドラッカー×社会学』(共著、公人の友社、2021年)、『旅と理論の社会学講義』(公人の友社、2023年)などがある。 |

| 著者略歴(遠藤英樹) |

| 立命館大学文学部教授。関西学院大学大学院社会学研究科博士課程後期課程単位取得退学。博士(観光学:立教大学)。奈良県立大学地域創造学部教授を経て、現職。専門は、観光社会学、ポピュラーカルチャー研究、社会学理論。主な著書に『ツーリズム・リサーチメソッド入門——「観光」を考えるための道案内』(編著、法律文化社、2024年)、『ポップカルチャーで学ぶ社会学入門——「当たり前」を問い直すための視座』(単著、ミネルヴァ書房、2021年)、『Understanding Tourism Mobilities in Japan』(編著、Routledge、2020年)、『ワードマップ 現代観光学——ツーリズムから『いま』がみえる』(編著、新曜社、2019年)。 |

| 著者略歴(濱野健) |

| 北九州市立大学文学部人間関係学科教授。ウェスタンシドニー大学人文学部Ph.D.。専門は移動の社会学・家族社会学など。主な著書に『観光が社会をつくる—メディア・身体・リアリティの観光社会学』(共著、明石書店、 2023年)、『観光メディア論』(共著、ナカニシヤ 出版、 2014年)等。 |

| 著者略歴(山本朋人) |

| 会社員。法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了。主な業績に『観光の公共創造性を求めて──ポストマスツーリズムの地域観光政策を再考する』第3章(共著、公人の友社、2023年)、『観光が世界をつくる──メディア・身体・リアリティの観光社会学』第9章(共著、明石書店、2023年)、『ポストマスツーリズムの地域観光政策──新型コロナ危機以降の観光まちづくりの再生へ向けて』第2章(共著、公人の友社、 2021 年)。 |

| 著者略歴(中田久美子) |

| 共栄大学国際経営学部専任講師。法政大学人間環境学部卒業後、静鉄観光サービス㈱、㈱リクルートゼクシィ編集部、国際短期大学国際コミュニケーション学科専任講師を経て、現職。2022年法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了(政策学)。LGBTQ+の旅行・結婚式について研究。主な業績に『ポストマスツーリズムの地域観光政策──新型コロナ危機以降の観光まちづくりの再生へ向けて』コラム②(共著、公人の友社、2021年)、『観光の公共創造性を求めて──ポストマスツーリズムの地域観光政策を再考する』第4章(共著、公人の友社、2023年)など。 |

| 著者略歴(町田紗季子) |

| グラスゴー大学社会環境サステナビリティ学部(School of Social& Environmental Sustainability,University of Glasgow)修士課程修了。理学修士(Master of Science)。まち歩きの月刊誌・書籍の編集者を経て、現在、歴史的資源の利活用・持続可能なまちづくりを推進するバリューマネジメント株式会社の地域共創事業部マネージャー。旅・観光分野の文筆家・編集者としても活動中。専門は徒歩観光、持続可能な観光、観光マネジメント。 |

| 著者略歴(早川諒) |

| 和歌山大学大学院観光学研究科博士後期課程在籍。法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了(政策学)。現在は学校法人花園南学園大阪観光ビジネス学院教員として主に観光分野の科目を担当し、観光人材の育成に従事。主な業績に「大阪市における多文化共生政策の課題と今後のあり方に関する考察」(共著、法政大学地域研究センター、『地域イノベーション』2022年、vol.15)、『観光の公共創造性を求めて——ポストマスツーリズムの地域観光政策を再考する』第15章「観光が変える地域のイメージ——大阪市西成区における多国籍化と観光的集客力」(共著、公人の友社、2023年)、『留学生のための観光学入門』(共著、晃洋書房、2024年)。 |

| 著者略歴(鹿森真祥) |

| 西東京市役所職員。法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了(政策学)。産業振興、企画政策部門において、地方創生事業として観光振興事業、駅前情報発信プロジェクト等のシティプロモーション施策に従事。市の主要事業、一店逸品事業、女性の働き方サポート推進事業等の企画立案を手掛ける。日本FP協会認定AFP。西東京シティロゲイン実行委員会アドバイザー。主な業績に『観光の公共創造性を求めて──ポストマスツーリズムの地域観光政策を再考する』第16章(共著、公人の友社、2023年)。 |

| 著者略歴(宮島亮) |

| 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科博士後期課程在籍。カリフォルニア大学ポモナ校音楽ビジネス学科を優等卒業(Magna Cum Laude)。テレビ局系音楽出版社および旅行会社勤務を経て、2013年に独立。以来、音楽・観光・メディア領域の事業に携わり、国内外の複数企業において経営に参画。2022年より大学院に進学し、研究活動と実務を並行している。主な研究関心は音楽産業研究、文化産業論、セレブリティ・スタディーズ、ファンツーリズム。 |

| 著者略歴(齋藤光之介) |

| 立教大学大学院観光学研究科博士課程後期課程。観光社会学、コンテンツツーリズム研究。主な論文として、『観光の公共創造性を求めて——ポストマスツーリズムの地域観光政策を再考する』第5章「コンテンツツーリズムについての政策的考察——観光で変容する地域とアニメの〈真正性〉」(共著、公人の友社、2023年)、「ポスト・コンテンツツーリズムにおける場所・モノの資源化——メディア化する空間で錯綜するコンテンツと観光」(日本コミュニケーション学会 編『日本コミュニケーション研究』、2024年)など。 |

| 著者略歴(中植渚) |

| 立教大学大学院観光学研究科博士課程後期課程。観光社会学の分野で研究。主な業績に、「ティーチャーからファシリテーターへ——津和野の対話型観光からみる新たなガイド像」(観光学術学会 編 『観光学評論』、2025年)、「ライフスタイル・ツーリズムとまちづくり」(ナカニシヤ出版『移動時代のツーリズム——動きゆく観光学』、2023年)など。 |

| 著者略歴(吉口克利) |

| JTB総合研究所主席研究員。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。㈱JIC(現JTBコミュニケーションデザイン)主任研究員、㈱サーベイリサーチセンター新規事業開発部長等を経て2016年4月より現職。観光マーケティングを中心に、観光振興計画策定、DMO形成支援、プレイス・ブランディング等、国、自治体などの観光関連事業に携わる。千葉大学人文社会科学系教育研究機構教授。主な業績に『コンテンツツーリズム入門』(共著、古今書院、2014年) 他。 |